|

|

|

|

|

|

|

|

季 節 の お 知 ら せ

(画像をクリックするとアップでご覧いただけます)

| 時代祭 |

2006/10/22

京都三大祭の1つであります「時代祭」が、秋晴れの下、行われました。

よろいかぶとに身を包んだ武将や十二単姿の女官に扮した2,000人の行列が都大路を練り歩きました。

|

| 櫛まつり |

2006/9/25

「櫛に感謝する心」ということから昭和36年に始まり、今年で46回目を迎えました。

式典では使い古した櫛を「久志塚」に奉納して櫛供養が行われ、風俗行列が花見小路通などを練り歩きました。

|

| 宮川町鳴物・笛教室 勉強会 |

2006/8/12

宮河町歌舞練場で「勉強会」が行われ、日頃練習した鳴物の成果を白塗りをせず普段の浴衣姿で花街に縁のある方々の前で披露されました。

少し緊張した様子の舞妓さん芸妓さんでしたが、真剣な顔で一生懸命されてました。

|

| 葵祭 |

2006/5/15

京都三大祭りの一つ、葵祭が行われました。

葵祭は、下鴨神社・上賀茂神社に勅使を送り、五穀豊穣を祈らせたのが起源と言われるもので、文官・武官・女官の500人を超える勅使や斎王代ら王朝行列が、御所から下鴨神社、上賀茂神社へと練り歩き、両神社で古式ゆかしい「社頭の儀」を行いました。

|

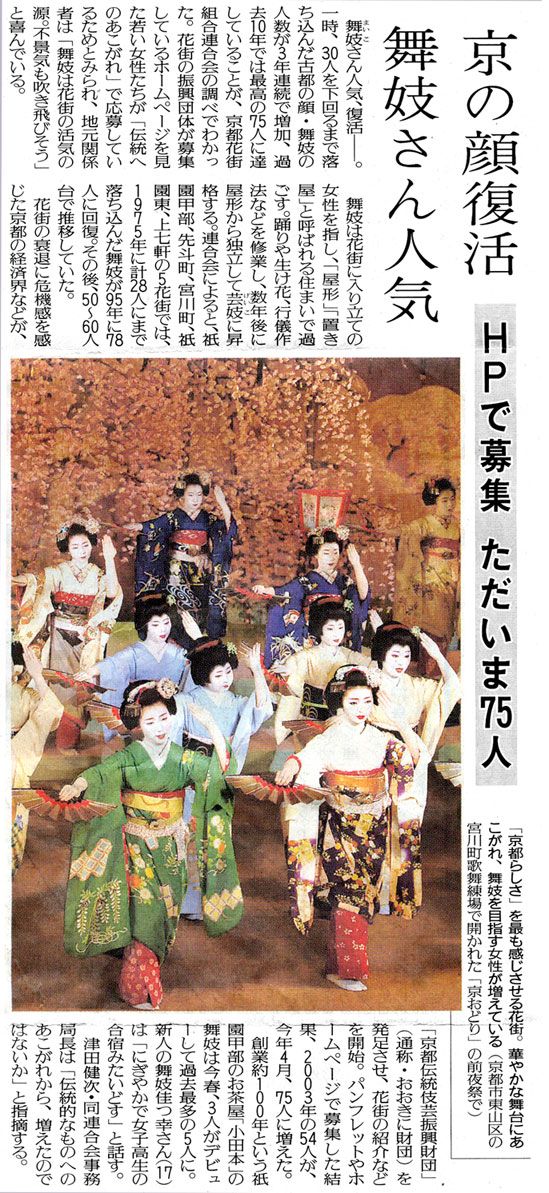

| 新聞記事より |

2006/5/6

最近の舞妓さん人気について記事が載っていました。

この季節、祇園や宮川町などを歩いていると、仕込みさん(舞妓さんになる前の女の子)が歩いているのをよく見かけます。中学を出てすぐに置屋さんに来ている子達なのでしょうね♪

|

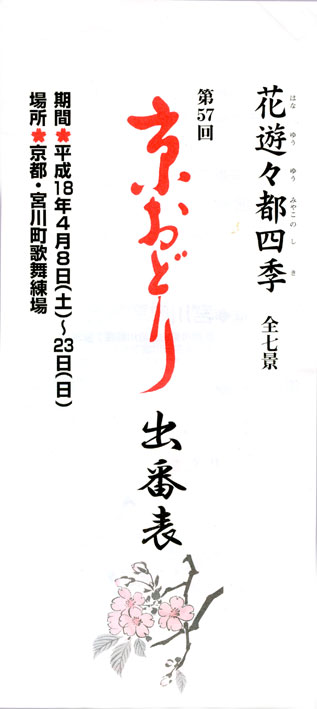

| 京おどり |

2006/5/6

今年も4月8日〜23日 宮川町歌舞練場で第57回「京おどり」が開催されました。

スタッフも勉強を兼ねて行って参りました。

「京おどり」が始まると華やかな季節の訪れを感じます。

|

| ゆめみる夢の近くの梅 |

2006/3/4

ゆめみる夢から徒歩1分(^o^)/の夢見坂の途中にあるお寺さんの梅です。

今年はいつもの年よりも開花が少し遅れているようですが、やっと、咲きはじめてくれました。梅の花がほころび始めると、春がやってきたなぁ〜と嬉しくなりますね♪

|

| 梅花祭 |

2006/2/25

連日の冷え込みが一転した暖かい日差しの中、北野天満宮の梅花祭開かれました。寒さで遅れていた梅の開花も何とか間に合い、参拝者は陽気に囲まれた梅苑を散策したり、紅白の梅を愛でたりと一際賑やかでした。

その中、特別に設けられたお茶席では、芸舞妓さんによる野点による接待があり、大勢の人が楽しんでいかれました。

|

| 京をどり 衣裳合わせ |

2006/2/16

4月8日〜23日、宮川町歌舞練場で行われます「京をどり」の衣裳合わせが行われました。

まだ寒さの続くなか、春の息吹が感じられる一幕でした♪

(チケットのお問い合わせ等は、ご連絡ください)

|

| 十日戎 |

2006/1/8〜12

今年も商売繁盛を祈祷する京都ゑびす神社の初えびす、今年は残り福の日に舞妓さんによる吉兆笹と福餅のおもてなしがありました。

吉兆笹と福餅を渡して下さる舞妓さんは昨年と二人とも同じ舞妓さんでしたよぉ

一年前はあどけない妹舞妓さんだった子が、お姉さん舞妓になっていました♪

|

| 始業式 |

2006/1/7

今年も裾引きの正装、頭には稲穂のかんざしを挿した舞妓さん、芸妓さんの一年の始まり、始業式が宮川町で行われました。

三本襟足に黒紋付き姿で勢揃いして、1年の精進を誓いました。

今年の舞妓さんの簪は糸車をあしらったものでした。

1月の簪は毎年、松竹梅をモチーフにしたものですが形が少しずつ変わります。

近々当店の新入荷商品の所にも掲載しますのでお楽しみに♪

|

| 顔見世総見 |

2005/12/5

今年も十二月の南座恒例「吉例顔見世興行」がやって参りました。芸舞妓さんは各花街ごとに揃って顔見世を観劇し、勉強される慣わしがあり、それを「総見」と言います。

桟敷席に並んだ芸舞妓さんは、色とりどりで華やか。この日を狙って予約されるファンも多いとか。

12月のかんざしは、餅花と小さなまねき。舞妓さんは、この白紙のまねきの飾りがついたかんざしを頭にさして出掛け、お芝居が終わったあと、贔屓の役者さんの楽屋をで、名をいれてもらい、月がかわってもまねきだけは大切な宝物に残すそうです。

今年は折しも、坂田藤十郎襲名があった年でありますから、たくさんの舞妓さんのまねきに名前が入っていることではないでしょうか。

|

| 坂田藤十郎襲名披露 |

2005/11/06

上方歌舞伎の大名跡、坂田藤十郎を襲名する中村雁治郎さんが6日八坂神社で、30日から始まる南座・顔見世での襲名披露公演を前に「お練り」と成功祈願を行われました。

舞殿では祇園甲部の芸妓さん13名が、独特の所作で拍子木を打つ「手打式」を披露しました。

|

| 時代祭 |

2005/10/22

明治維新から延暦時代へと、時代風俗行列が京都御所から平安神宮まで練り歩きました。生憎の小雨が時折降るなか、粛然と進み行く行列に沿道の見物客の人々も見入っておられました。

|

| 舞教室 勉強会 |

2005/10/15

宮川町歌舞練場で、日頃の練習の成果を表す「勉強会」が行われました。舞妓さん・芸妓さんの舞う姿は、とても美しいものでした。

|

| 安井金毘羅宮「第45回櫛まつり」 |

2005/09/26

使い古した櫛の供養を行い、古代から現代までの髪形や衣装で練り歩く「櫛まつり」が26日、安井金比羅宮で行われました。

まつりは美容師らが役目を終えた櫛に感謝しようと1961年に始められたそうです。この日は櫛の供養をした後、各時代の衣装をまとった女性が、東大路通や花見小路通などを練り歩きました。

|

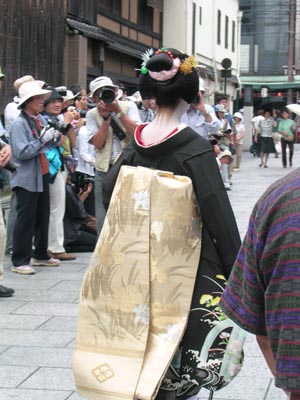

| 八朔 |

2005/08/01

日頃お世話になっているところへご挨拶回りする、「八朔」が本日ありました。照りつける日差しの下、絽の黒紋付きで正装された舞妓さん、芸妓さんはお世話になったお茶屋さんなどを周り、静謐とした声でご挨拶回りしておられました。その姿には凛とした涼しさを漂わせる空気があり、汗をかきながら撮影をしている私が少し恥ずかしかったです(汗

|

| 宮川町鳴物・笛教室 勉強会 |

2005/07/22

宮川町歌舞練場で、本日日頃の練習の成果を表す「勉強会」が行われ、たくさんの人たちが集まり、舞妓さん・芸妓さんの演奏に聞き入っておりました。

|

| 祇園祭〜宵山 |

2005/7/14〜17

京都三大祭りでも最大規模の、祇園祭が宵々々山から鉾引きと盛大に行われました。

写真は宵山の風景です。

|

| 葵祭 |

2005/5/15

京都三大祭りの一つ、葵祭が執り行われました。

葵祭は、下鴨神社・上賀茂神社に勅使を送り、五穀豊穣を祈らせたのが起源と言われるもので、文官・武官・女官の500人を超える勅使や斎王代ら王朝行列が、御所から下鴨神社、上賀茂神社へと練り歩き、両神社で古式ゆかしい「社頭の儀」を行いました。

|

| 梅花祭 |

2005/2/25

菅原の道真の命日にちなんだ梅花祭が、北野天満宮で開かれました。折良く晴れた中、満開の梅の花がきれいに咲き誇っていました。また、茶席も設けられており、芸舞妓さんによる野点で多くの方が接待を受けておりました。春の息吹はもうすぐそこに感じられました。

|

| 雪化粧 |

2005/2/2

全国的な大寒波におそわれた今日、雪化粧をした八坂の塔と庚申堂さんが綺麗だったので撮ってきました。いくつかご紹介いたしますね。

|

| 宵(々)戎〜十日戎〜残り福 |

2005/1/8〜1/12

商売繁盛を祈祷する京都ゑびす神社の初えびす、今年は残り福の日に舞妓さんによる吉兆ざさと福餅のおもてなしがありました。

今年のえびす祭は例年の厳しい景気、祝日と重なったこともあり、例年より人出があったということです。

|

| 始業式 |

2005/1/7

裾引きの正装、頭には稲穂のかんざしを挿した舞妓さん、芸妓さんの一年の始まり、始業式が宮川町で行われました。三本襟足に黒紋付き姿で勢揃いして、1年の精進を誓いました。

また、成績優秀な上位のお茶屋さん、技芸が優秀な芸舞妓さんの表彰もあり、最後に技芸始め、舞妓さんによる演題が披露されました。

|

| 事始め |

2004/12/13

師走半ばの13日、京都ではこの日からお正月の準備をする習わしがあり、事始めと呼ばれています。

花街では芸舞妓さんが芸事のお師匠やお茶屋さんを回って、一年のお礼と新年のあいさつを交わしてました。

またこれを境に花街では「おことうさんどす」という挨拶が聞こえるようになります。

「おことうさん」とは「お事多さん」の京言葉で、「新年を前に色々することが多くなって大変ですね」という意味だそうです。

|

| 京都検定 |

2004/12/12

京都の歴史・文化の知識向上を目的に、「京都・観光文化検定試験(通称:京都検定)」の第一回試験が行われました。

第一回目ということもあり、今年は二級・三級の試験のみ。来年より二級合格者を対象に一級の試験が行われます。

全国より1万人の受験者が集まり、年齢幅も10歳〜82歳と様々だったと言うことです。

|

| 顔見世総見 |

2004/12/6

歌舞伎とは縁の深い京の花街では、 各花街の芸舞妓が、十二月の南座恒例「吉例顔見世興行」顔見世を揃って見物にゆくという慣わしがあり、それを「総見」と言います。

南座前には、華やかな着物に身を包んだ芸舞妓さんがずらり勢ぞろい。

12月のかんざしは、餅花と小さなまねき。鯛や羽子板もにぎやかに、新年の到来の間近さを感じさせます。

総見の日の舞妓さんには、白紙のまねきの飾りがついたかんざしを頭にさして出掛け、

お芝居が終わったあと、贔屓の役者さんの楽屋を訪ね、名をいれてもらい、月がかわってもまねきだけは大切な宝物に残すそうです。

|

| 高台寺・圓徳院秋の夜間特別拝観 |

2004/10/22〜12/5

ゆめみる夢にほど近い高台寺・圓徳院の夜間特別拝観が始まりました〜

散策等で行かれるのもよろしいかと思われます。

夜のくつろぎプラン等で是非ご覧になってみてくださいませ。

|

| 第100回「時代祭」 |

2004/10/22

京都三大祭の最後、時代祭が22日に行われました。今年は台風の影響もあり、準備に時間がかかったようですが、正午に京都御所建礼門を出発しました。

笛や太鼓を奏でる維新勤王隊を先頭に、勇壮な騎馬武者、艶やかな十二単の女性の列が幕末〜平安時代へと時代を遡っていきました。

|

| 安井金毘羅宮「第44回櫛まつり」 |

2004/09/27

使い古した櫛に感謝する「櫛まつり」が安井金比羅宮で行われました。

各時代の結い髪や着付けを研究し、伝承する「京都美容文化クラブ」が1960年頃から毎年9月に行われました。

櫛供養などを行ったあと、時代風俗行列として地髪を各時代を象徴する髪型に結った女性が花見小路の方を歩きました。

|

| 着物を着て映画を見よう |

2004/09/13

きものの似合うまち・京都。

きものを着て映画を観に行きませんか?

きもの姿でご来場の方を無料でご招待いたします。

上映の他にも、実際に映画で使用されたきものの展示や、

制作者・出演者などによるトークショーなども同時開催!

→映画日和〜キモノ座★/京都きものパスポート

|

| 宮川町始業式 |

2004/01/09

1月9日午後2時から、宮川町歌舞練場で始業式が行われました。

黒紋付に三本襟足、稲穂のかんざしの舞妓さん芸妓さんが勢ぞろい致しました。これだけ揃うと壮観ですね。

始業式の内容はと言いますと舞妓さんによる「御盃の儀」が行われた後、2003年の売り上げ上位10件のお店と舞妓・芸妓さん個人での売り上げ上位発表者の表彰が行われました。

最後に芸妓さんによる「技芸始め」いう今年最初の踊りが披露されました。

|

| 京都にも初雪が降りました |

2003/12/20

京都に初雪が12月19日の夜から降り始め、今朝は「ゆめみる夢」の近辺も雪景色。

日頃見慣れているはずの「八坂の塔」もシンシンという音が聞こえてきそうなくらい幻想的なので早速撮影してきました。ゆめみる夢から歩いて3分くらいの場所だけですけど、少し写真をご紹介いたしますね。

|

| 安井金毘羅宮「第43回櫛まつり」 |

2003/09/22

毎年、九月の第四月曜日に櫛に感謝したお祭り「櫛まつり」が行われ、今年は9月22日(月)に行われました。

各時代の衣装をまとい、地髪で結った行列が安井金毘羅宮から祇園まで歩きました。

珍しい髪型や現代の舞妓さん・芸妓さんの髪型などが勢ぞろいし、非常に見ごたえのあるお祭りです。

|

| 宮川町浴衣会 |

2003/09/17

本日9/17、宮川町の歌舞練場では「浴衣会」が行われ、宮川町の方にご招待いただき拝見させていただきました。

日頃練習した踊りの成果を、白塗りをせず普段の浴衣姿で花街に縁のある方々の前で披露する「浴衣会」

舞妓さんもみな緊張した様子でしたが、真剣な顔で一生懸命舞う姿は初々しく可愛らしいものですね。

|

| 八朔 |

2003/08/01

8月1日は八朔なので、祇園町・宮川町などの花街は、舞妓さん・芸子さんで賑わいました。

日頃お世話になっている方へのご挨拶。京都の夏の風物詩のひとつで、とってもいい雰囲気です。

|

|

|

|

|

|

|

|

当サイトに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。Copyright

2004 yumemiru-yume. All rights reserved.

|